【北疆文化·包师印记】回忆我的挚友教育家王俊杰

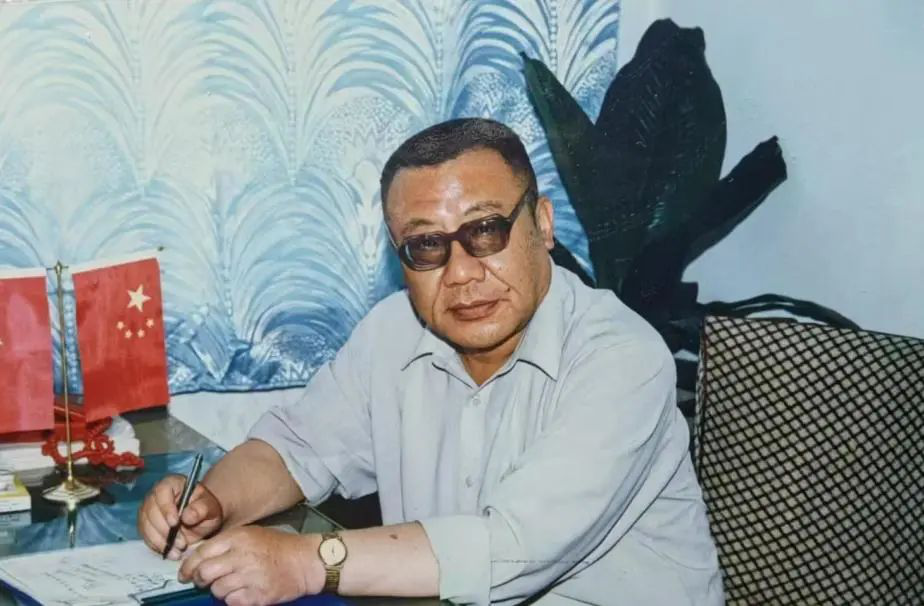

王俊杰 1940年12月生,山西省应县人。1959年包头一中高中毕业;1961年呼市师专中文系毕业,当年分配在呼市一中任教;1963年调入包头一中任教;1977—1979 包头市教育局借调;1979—1984 包头一中,任教导处副主任、副校长兼教导处主任;1984—1992 包头师范学校任校长;1992—1998 包头市教育局局长;1998—2002包头市人大教科文卫主任委员,2002年退休。

回忆我的挚友教育家王俊杰

原包头师范学校特级教师

张我愚

我与俊杰同庚,同为上世纪六十年代初期二年制师专语文科毕业生,1963年同进包一中任教,后又相继调入包头师范学校工作。所不同的是,本人生性散淡,一辈子连个小组长都没当过,而俊杰则如评书串语所言,“大笔写大字儿,大才干大事儿”,一路由普通教师干到教研组长、教导主任、副校长、校长、市教育局长、市人大教委副主任。而且每个岗位都干得风生水起,有声有色,人人竖大拇指。尤其是在包头师范学校校长任内,更把他教育家之特质发挥得淋漓尽致,真可谓出类拔萃,业绩辉煌。他带领他的团队,把一个名不见经传的边陲师范打造成全国一流中专,被教育部授予“甲级一类师范”称号。北可与名校天津师范媲美,南与南京晓庄师范齐名。在上世纪九十年代俊杰任校长的数年内,堪称包头师范学校的鼎盛期,为包头基础教育培养了一批又一批的优质师资,筑起鹿城师范教育的历史丰碑。

时光荏苒,二十多年过去了,俊杰已辞世三载。然而,历史不会忘记,人民不会忘记,当年的亲历者不会忘记包师昔日的辉煌!不会忘记王俊杰为包头教育事业作出的杰出贡献。今老师范的精英弟子恪遵“师恩如山”的古训,在校园为老校长塑像,堪称鹿城教育界之盛事。作为师范元老,耄耋之年,也应该写点回忆文字,以表对教育家、名校长、挚友王俊杰的殷殷怀念之情。

俊杰学识渊博,文理兼通,谙熟教育理论和教育、教学规律,“从士兵到将军”的履历使他对师范教育工作中的每一个环节都了如指掌,烂熟于胸,一竿子插到底,指导、示范,一语中的,举一反三,令人钦服。他深知,创名校必先有名师。当年的师范广纳贤良,人才济济,组成一支老中青三结合的特别能战斗的教师队伍,他们都吃、住在学校,与学生教、学、演、练,书声琅琅,琴歌嘹亮。从校长到教师、学生,都有一股“咬定青山不放松”的韧劲,不把师范办到全国一流不罢休。俊杰校长不满足于本校教育教学的精湛、创新,还致力于博采众长,勇攀全国高峰。他多次带领骨干教师“周游列国”,造访全国师范名校。一不住宾馆,二不逛街市,全天候投入名牌师范教育、教学全过程,同学生吃、住、上课、活动在一起,随时同名师交流,感受良多,收获颇丰。俊杰校长不满足于汲取别人的办学经验,提出了“人无我有,人有我优”的掷地有声的豪言壮语。言必行,行必果。包师为培育“高、精、尖”的幼儿园、小学师资所独创的举措,当年的师范生们受益终身。三年如一日锤炼出的智慧和技能是他们镌刻在生命中的难忘记忆,那红红火火的场面,那激情燃烧的情景,至今忆起都让人感慨万千!

“晨读、午写、晚练”,是当年包师淬炼师范生过硬基本功的行之有效的独创。师范生们天天早晨要朗颂,练习普通话一节课;每天午后上课前都要练写一节课的毛笔字、钢笔字、粉笔字;每天晚上都要练一小时的演讲。如此近一千天的不懈历练,水滴石穿,即使大后山来的满口乡音的农村娃,到毕业也成了一口普通话、伶牙俐齿的幼教、小教人才,即使进校时写字歪歪扭扭的初中生,到毕业也能练就一笔端正、娟秀的三笔字。这里还得提一提老师范的热火朝天的第二课堂。每周二、四下午课后,师范生们犹如山溪流入一条条小河,分别依兴趣爱好分流到文学社、声乐、琴法、书画、理、化、生等兴趣小组,开展第二课堂活动。我1989年调入师范后接替一位老教师担任春华文学社辅导教师,曾辅导过近百名社员,之前已有数十名“春华”社员走出校门,他们都酷爱文学,勤奋写作,不少人在校时就已开始在报刊发表作品。步入社会后,凭着他们出口成章、提笔能文,以及被文学激发的高人一筹的才智和能力,很快被擢选任用,成为各行各业的佼佼者和领导干部。第二课堂造就了师范生的各种技能,写作、攻关、歌、舞、琴、书、画,无所不精,这样的师范生怎能不受到用人单位的欢迎和厚爱呢!

“毕业汇报”是当年包师的又一独创,每当金秋时节,各个毕业班都要进行一场精彩纷呈的毕业汇报。人人上场,从十分钟的讲课、五分钟即兴演讲,到歌、舞、琴、书写、绘画,都要在一场汇报中向全校师生和领导、评委们展示。由班主任、任课教师、班干部组成的“导演组”精心策划、反复演练,从主持人、串场词、服装、队形到每一个场景、细节都要十分到位,其情其景犹如在筹划一场“春节联欢会”。每到毕业汇报临近时节,包师的教室、小礼堂、多功能教室、天井院里都是白天一片人,晚上一片灯,那时节,每个师范生脸上都露出亢奋的异彩,甚至心跳和血流都在加速,那是包师的嘉年华,是师范生们的盛大节日!此时此刻,坐在评委席正中的俊杰校长面带微笑,象老农民望着金秋的累累硕果,欣慰有加,脸上每一条皱纹都乐开了花。毕业汇报,是对即将走出校门的师范生最后的、最严格的历练和检验。淬火成钢,师范生们上岗后似乎不是新手,对讲课、班主任、辅导员等工作驾轻就熟,完全胜任。

以上写的都是老师范的大事、盛事,下面说说俊杰校长的秉性 、为人、生活细节。俊杰自幼丧父,家境清寒,一直跟着奶奶长大。他对奶奶非常孝顺,直到养老送终后,他才成家。俊杰的夫人张味兰是有名的老中医,人极贤惠。他们结婚时,我曾书写藏头诗一首相赠:爱晴空蔚兰艳阳好,慕时代俊杰属今朝,结百年连理相偕老,合丹心才智献卫教。如此家庭,造就了年少老成、城府颇深、克勤克俭的秉性。他生性随和、真诚淳朴,虽为领导,日常生活极简朴,他常穿着朴素的中山装,穿布鞋,光头不戴帽子,或许是因为他的特号脑庐买不到合适的帽子吧。在包一中时,我们青年同事都称他“王大头”。他日常生活极简朴,在学校,端一个小瓷盒和师范生一起排队、打饭,回到家像任何老东河人一样喜食酸粥、莜面、荞面、大烩菜等。俊杰平生有三大爱好:下象棋、搓莜面、唱山西梆子。青年时下棋就是每盘皆胜,天下无敌。退休后,生活又回归原点,常在街头巷口看人下棋,有时也来一盘,仍是天下无敌。然后,踱到菜摊,买几颗土豆,一把芫荽,回到家,一边搓莜面,一边随录像中的晋剧名伶丁果仙唱几句《打金枝》:“在宫院,我领了万岁爷的旨意……”莜面熟了,捻几粒花生米,自斟自酌,喝几杯小酒。他退休后深居简出,从不让人叫他“王局长”,更不用他以往的资历找人办事,就连他自己的孙子想上家门口的重点小学,他也从未向自己原来的部下开口。小事见真性,这就是王俊杰,清正自律,高风亮节的老教育家王俊杰,他一生想的全是教育大事,从来不为己谋一点私利。直至他病危之时,心中想的还是他人。俊杰去世前,我和几位老朋友去看他。其时,他已几乎成了植物人,只靠营养液维持生命。当他从昏迷中醒来时,用只有他的夫人张大夫能听到的微弱的声音说:“不要让大家来看我,我现在这个样子,大家看了伤心……”张大夫告诉我们,俊杰患的是“断崖式脑萎缩”,我们深为感叹:他那偌大的脑庐内,脑体是何等的丰盈!一定是他的大半生为教育事业鞠躬尽瘁,绞尽脑汁,造成了大脑细胞的透支,缕空,老来才如大厦之骤倾,“哗塌”,断崖了。可悲!可叹!可敬!俊杰去世后,我曾撰一副挽联,兹录于此,权作本文的结束语吧:

上联:忠厚长者,朴素人生,手搓莜面,梆子轻哼,自酌自斟,一盘象棋,两袖清风!

下联:才高八斗,学富五车,教育专家,誉满鹿城,恩泽桃李,时代俊杰,风范永存!

写于2024年12月12日,时年八十又六

作者简介:

张我愚:特级教师,作家。一生在包一中、包头师范学校任教。曾任包头作协副主席,全国师范院校儿童文学研究会副理事长。出版文学作品十余部,创作广播、电视剧本十余部。剧本《画童与神马》、《赛汉湖的传说》获全国“五个一”工程奖,全国广播文艺一等奖,十六部剧本和童话作品获内蒙古“五个一”工程奖。