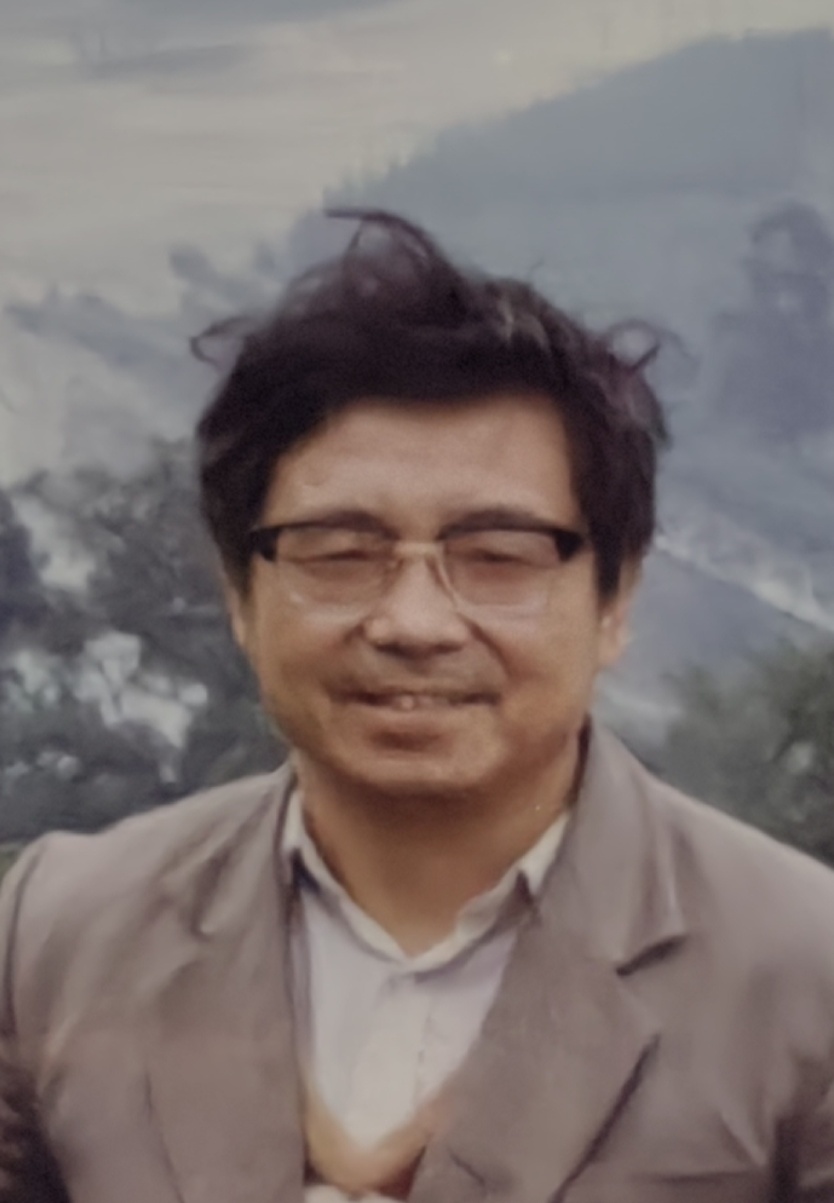

特立独行 风骨铮铮:缅怀恩师郭振华教授

郭振华教授,祖籍河北徐水县,1937年9月出生于内蒙古呼和浩特新城区,1962年毕业于内蒙古大学中文系,毕业后曾先后在包头一中、包头十一中、包头一农校、包头十中担任语文教师,1975年8月至1997年9月在包头师范学院(原包头师范专科学校)中文系现代文学组任教,1994年被评聘为正教授。2024年5月因病在内蒙古包头市逝世,享年87岁。

郭振华教授一直致力于现代文学及社会科学理论研究,涉猎文、理、美术、音乐多个学科。1986年获包头金鹿奖,内蒙古自治区社会科学三等奖,1987年获内蒙古自治区文学创作索龙嘎二等奖,1994年获曾宪梓教育基金授予高等学校教师三等奖,1996年内蒙古自治区社会心理学优秀科研成果二等奖。

郭振华教授坚持以学生为主体,以教师为主导的新教学原则,培养学生独立思考精神,创造性思维的能力,努力使学生具备学者的大胆怀疑,灵敏发现,追求真谛,不倦探索的治学素质,学生们一致反应郭振华教师授课特点是深入、灵活、风趣。同时为了发展学生科研能力,耐心地向学生传授研究学问的门径,平时的作业多以小论文形式锻炼学生的科研能力,培养出一批批具有扎实写作和文学功底优秀毕业生。

郭振华教授自1963年开始,卅余年笔耕不辍、写作不息,直至生命的最后一刻。力图通过社会科学与自然科学的交叉解释前人未曾察觉到、以及尽管觉察到却不能透彻破解的艺术规律,为弄清一个问题,郭振华教授常常从文艺学追溯到心理学,生理学,甚至生理化学。先生创作论文几十余篇,先后著有专著7部:1986年出版《文艺心理探新》33万字,内蒙古人民出版社;1993年出版《艺术家族与微观美学》,28万字,中央民族学院出版社;1998年《语言艺术探微》28万字;2002年《音乐学——音乐的灵悟与妙谛》53万字,远方出版社;2005年出版《哲学的感悟——智慧的释放与开启》,中山大学出版社;2010年出版《心理文化》年线装书局出版)以及晚年病痛中创作的《社会逻辑学》。

星期天,当考官,手机被收走。工作结束后,打开手机,有郭振华先生的小女儿培明的一条信息:张老师,我爸去世了。我的心咯噔一下,悲伤袭上心头,连续两天工作的疲倦感一扫而去。我以为是当天的事,一问,已经二十天了。

丧事简办,是子女们达观,以我对郭老师的了解,一定也是他的遗愿。对此,我表示理解。郭老师的一生,活得很率真,反对繁文缛节,不看重仪式感。尽管如此,从感情上说,没能送郭老师最后一程,还是很遗憾。

四十多年来,我与郭老师的交往,郭老师对我的恩情,历历在目,永志难忘。

我刚留校时,在中文系当了三年资料员,郭老师每天来资料室写稿子。有时候我外出办事,就郭老师替我顶班儿。资料室里,两张办公桌对在一起,郭老师坐在我对面,笔在纸上发出的沙沙的响声,听上去那么悦耳。我知道,这听觉感受里,有我对郭老师的敬重和钦佩,也融入了我对学问的热爱。

那时正处于思想解放的前期,学术界迈着小碎步徐行,左倾思潮时不时地袭扰,清除资产阶级精神污染的风声呼呼地刮着,他的稿子里有“污染”嫌疑的地方,他就修改,勾勾画画,涂涂抹抹。郭老师幽默、戏谑,他半是自嘲半是自我解嘲地戏称之为“遍地插小红旗”。去年,培明听完我的讲座发信说,“您跟我爸个性太像了,都是那么率真质朴,就是我爸稍微比您狡黠一点。”呵呵,拜人生阅历所赐,郭老师也有狡黠的一面,这个秘密,被他的女儿发现了。

我受郭老师性格的影响确实是有原因的,我那时还是学术小白,只在电视报上发过一点豆腐块,学术生活以阅读为主。当时虽然经费紧张,但订阅报刊没有限制,我订了上百种学术期刊、文学期刊,每周从收发室领回来高高的一摞刊物,饕餮般地吞食,精神上有一种餍足感。郭老师写得累了,放下笔,抬起头,和我聊天。那哪是聊天呀,分明是在给我上课,一对一,带研究生,对我的帮助太大了。

上学时,我是个好学生,脑子里装满了文艺理论的条条框框,且对那些教条深信不疑,讲起来振振有词,头头是道。每当这时,郭老师先是一笑,话剧演员舞台上那种笑,而又笑得很自然。笑过之后,他开始解构那些在我看来颠扑不破的、神圣不可侵犯的学术观点。刚开始时,我抵触、排斥,不接受,那些先入为主的理论命题,好像在我头脑里扎了根,拔不出来。改变是渐进式的。不知道从哪一天开始,我倒向郭老师这一边了,觉得他讲得更有道理。

八十年代初,文艺理论破冰解冻,但还残存着一些僵化的思想,苏联模式阴魂不散,鱼龙混杂,新旧夹缠。1984年被命名为“方法论年”,观念处在蜕变的过程中。上苍厚待我,就在这个节骨眼儿,我幸遇思想上独立不羁的郭老师,每天耳提面命,谆谆教诲,帮助我培养起了独立思考的精神,这样的学术品格,让我受益终身。后来我多次跟人讲起,资料室三年,我相当于读了一个研究生。导师,自然就是郭老师。

有两种思维方式,郭老师活学活用,娴熟而自如,那就是发散性思维和逆向思维。他的头脑,像一台生产思想的机器,总是那么活跃,仿佛灵感随时都可以汩汩流淌,奇思妙想,箴言隽语,在他那里就是家常便饭,批发零售,货源充足。他对那些流俗的观点始终保持着警觉,挥舞着批判的利刃,毫不留情地劈砍。与其说我接受了郭老师的某些观点,不如说我从他那里学到了思考问题的方法,是的,方法论的学问,才是最宝贵的。

朝夕相处,学问上的引领,生活上的关心,师生情谊日笃。

工作后的第二个暑假,回老家赤峰。那时刚二十岁出头,特别想家,盼着放假,一放假就赶紧回。因为马上要回到家见到父母,兴奋得睡不着了,一向睡眠质量好的我竟失眠了。晚上失眠,早晨自然是贪睡啊。郭老师到学校操场跑步,他寻思,张伟走了没有?就来到操场西北角的小二楼单身宿舍敲我的门,把我敲醒了,才发现离开车时间已经不多了,坐2路车肯定赶不上了。那时包头还没有出租车,往返车站只能坐公交。怎么办?郭老师当机立断:骑自行车,赶紧地!于是车把上挂着两个黄帆布大提包,车后座上坐着郭老师,我骑着车,飞一般地向着沼潭火车站一路狂奔。为什么要带上郭老师呢,我上火车了,得他把自行车骑回来啊。那是中文系的一辆公车,平时就我骑着,很破旧了。搁在现在,扔了也不可惜。那时不行,那时连扔掉的念头都不会有。半路上,郭老师替我骑一段,也是飞车的速度,挂着提包,带着我。那时只想着赶上火车,没心情观察路人的反应,现在回想,当时马路边一定有人现出惊掉下巴的神情,这两个疯子,是后面有人追吗?那两个大提包是赃物吗?还好,当时有惊无险,没误火车,我检票进站了,郭老师把自行车骑回学校。

为了给我提供锻炼的机会,为转成教师身份创造条件,郭老师让我替他讲大学语文,他叫大一国文,这是50年代他上大学时的课程名称。我十分珍惜,认真备课。我在台上讲,郭老师坐在下面听,课后点评、指导,更多的是鼓励。多年以后,我的《阐释与诘问》出版时,郭老师奖掖后进,撰文《阐释有深度 诘问见功力》,评价说,“从张伟的不少文章中可见这位中年学者对文学有超轶常人、心得独有的见解”,字里行间满溢着拳拳之心,殷殷之情。

八十年代,一年一度的学校文艺汇演是一件盛事。我把鲁迅的小品文《聪明人和傻子和奴才》改编成一个小剧本,得到了郭老师的极大的鼓励,在他的指导下,我们热情投入,加紧排练。李海丰演奴才,王建合演傻子,于瑞成演财主,我演聪明人,董健旁白。内蒙话剧团的崔亚男正在中文系进修,出任导演。同伴们很快进入角色,都演得有模有样。我生性拘谨,没有表演才能,郭老师一句一句地教我,一遍一遍地示范。那些天,有人从资料室门前经过,好生奇怪,平日里肃肃静静读书的地方,咋这么热闹。其实,很多时候只有郭老师我们俩,是他在教我演“聪明人”。我们的节目,在汇演中夺得一等奖。

后来不在一个系工作了,但我和郭老师的交往依然频繁,师生情谊镀上了岁月的包浆。古人讲天地君亲师,我与郭老师处得像亲人,亦师亦亲。老家属院里,还住过五年邻居,弥漫着烟火气、人情味儿的过从,就更密切了。

郭老师做学问,自出机杼,不守绳墨,有自己的研究范式,更有许多别出心裁的独到见解。

我的第一本文艺评论集《艺文论衡》,收录了我给郭老师写的三篇书评,翻阅这本二十年前的小书,透过文字,脑海里浮动的是郭老师的音容笑貌,是一个个生动的场景、画面。

郭老师是较早涉足文艺心理学研究的,我在书评里说,早在1985年,继金开诚《文艺心理学论稿》、鲁枢元《创作心理研究》之后,他出版了新时期第三部文艺心理学著作《文艺心理学探新》。这个结论也许不够准确,即便不是第三部,也是全国比较早的一部文艺心理学。

我这样评价郭老师的《文艺心理学探新》——

作者的思维,既不是古典式的顿悟,也不是西方式的思辨,却又绝不舍弃人类思维的已有经验,完好地将二者结合起来。行文中,时有思想火花的闪烁,犹之乎间隔出现的路灯,映照路人(读者)愉快地举步;光线相接,整个路面(全书)一片通明。也许作者更长于发散性的思维吧,《探新》没有旁征博引的禀赋,不从故纸堆中拾取“国粹”据为己有,也不去广泛搜罗外域之精英,而是以心理学为依据,凭借着自己的深思精研,开启文艺的大门,导引读者跨入审美的殿堂。所以,总结归纳少,分析品评多,这是《探新》的一个突出的特点。

郭老师的《艺术家族与微观美学》,直觉感悟,微观透视,是其理论特色;心理分析,借重科学,是其研究方法。在他眼里,建筑是粉妆玉琢的山岭,书法是毛笔表演的芭蕾,而舞蹈,又是一个飘忽的艺术精灵。面对变幻莫测的艺术心理,他都能捕捉到一种具体可感的形象,艺术想象,他看作是安琪儿矫健的翅膀,艺术情感,他又比拟为丘比特的神箭,他试着为情绪穿件合体的衣裳,他又从艺术思维联系到一句古词“思如春草,更行更远还生”。

皇皇五十多万言的《音乐学》,更多了与年轮俱增的睿智。由于音乐语言的抽象性、模糊性,音乐的奥秘是最难把握的,因而在部门艺术理论中,音乐理论也就最显薄弱。郭老师是知难而进,迎难而上。作为弟子,我读着读着每每会心一笑,如与吾师晤谈。特别是读到不谋而合、所见略同处,更是慨然、欣然,想立刻求见老师,谈个痛快。比如对“声情并茂”的别解,郭老师写道:“情与声,本不是并列关系,而是主从关系。”我在书里也谈过这个问题:“咬嚼一下,声与情不是并列关系,而是手段与目的的关系,呼吸、共鸣等发声技巧是手段,表达感情、反映说话人的内心世界,才是目的。”一个谈歌唱,一个谈说话,道理是相通的。

检视这第三篇书评,就有放肆的笔触了,对郭老师的研究有所批评了。翅膀硬了,说话冲了,而其前提是郭老师的宽容,他允许弟子平等地交流。

思想的野马没有疆界,郭老师涉猎广泛,有宽阔的问题域,从文学延迁到艺术、哲学等学科,被疾病阻断的社会逻辑学研究,也值得期待,现在,像半部《红楼》一样,我们深感遗憾,徒叹奈何。

他从来不把学问束之高阁,而是让思想的光芒照亮日常生活。他说,求人办事,对方上心不上心,观察他的反应就知道了。如果是路遇,谈完事他骑上自行车就走,十有八九没把你的事放在心里;而推着车慢慢地走一截,然后再骑行,很可能是他在想办法。

不追求物质上的享乐,耽于观察、思考,郭老师以此为业,以此为乐。师生两人在一起,有时也恶作剧。比如,品头论足,说某女是说明文,寡味儿得很;某女是散文,有些情致;某女是抒情短诗,如沐春风。说某学者是攒钢镚的学问,另一学者货品稀松,吆喝的好,云云。乐而不淫,无伤大雅,而且,仅限于我们俩打趣逗乐。

辩论赛决赛点评,我是从郭老师手里接棒的。之前,这活儿非他莫属。蓬乱的头发,随性的衣衫,掩不住他的才情。他一开口,就吸引住了听众。纪晓岚一样的言语机智,神似嵇康的倜傥不羁,康德追求的“片面的深刻”,尼采式的思想锋芒,博采众长,兼而有之。

最后一次见郭老师,是去年中秋节,我去家里看望他。当时他已病得不轻,从卧室到客厅的几步路,也需要人搀扶,吃饭,得护工喂了。我心里酸酸的,想说几句安慰的话,一时语塞,找不到合适的词句。似乎,郭老师也不需要那些廉价的话语,他还是那么健谈,朗笑声少了,词锋仍在,批判社会,臧否人物,还是那么机智、犀利。视力不太好,坐在客厅沙发上,也戴着一副墨镜,那造型,那道白,那丰神俊逸,让我想到电影《简爱》里的老年罗切斯特。

知父莫若子(女)。长女慧芳写的悼文笔墨省俭,句句贴心。“不谙世事,始终保持着一颗纯真的心”,诚哉斯言!“卸掉了思想,卸去了病痛,带着不屈的灵魂与世长辞”,病痛解除了,思想还活着,“化作春泥更护花”。

本文作者:张伟,包头师范学院教授,硕士生导师,《阴山学刊》原主编。中华美学学会会员,中国文艺评论家协会首批会员,内蒙古文艺评论家协会原副主席,内蒙古文艺理论研究会副会长,内蒙古高校学报研究会副理事长,包头市文艺评论家协会主席。著作有《艺文论衡》、《阐释与诘问》、《口语表达心理研究》、《编馀思与写》、《含咀集》、《插柳集》等。主编教材、著作三部,并主编10卷本《许淇文集》。在《光明日报》、《文艺报》、《中华读书报》、《写作》、《演讲与口才》等50多种报刊上发表文章300多篇。曾获得内蒙古文学创作政府奖“索龙嘎”奖、内蒙古社科成果奖、内蒙古文艺评论奖、包头市文学艺术杰出贡献奖、包头市“五个一工程”奖、包头市社科成果奖、包头市文艺振兴奖、北方十五省文艺图书奖等多项,被评为全国先进社科工作者,全国高校社科期刊优秀主编,全国优秀社科科普专家。